お子様の歯ぎしり|原因と対処法を歯科医が解説

「夜中に子どもがギリギリと歯ぎしりしていて心配…」 「歯が削れてしまわないかな?」 「いつまで続くものなの?」

このような悩みをお持ちの保護者の方はいらっしゃいませんか。当院では、お子様の歯ぎしりについてのご相談を数多く受けています。今回は、子どもの歯ぎしりの原因や対処法について分かりやすくご説明します。

お子様の歯ぎしりについて

夜静かな寝室で聞こえてくる「ギリギリ」という音に、ハッとした経験はありませんか?歯ぎしり(専門的には「ブラキシズム」)は、お子様にとって意外と珍しいものではないんです。実は10人に2~3人のお子様が経験するもので、生後半年頃から12歳頃までの成長期によく見られる現象です。

お子様の歯ぎしりを耳にすると心配になるのは当然ですが、実はこれは成長の一過程です。お子様の身体は顎の成長を促したり、噛み合わせを整えたり、永久歯のスペースを確保したりと、自らの成長に必要な動きをしているのです。まさに「成長の証」といえるでしょう。

お子様の歯ぎしりの原因

なぜお子様は歯ぎしりをするのでしょうか?年齢によって原因が異なります。

乳幼児期(0~5歳)の歯ぎしり

新しい歯との出会い

初めての歯が生えてくる時期(生後6~8ヶ月頃)、お子様は不思議な感覚を経験します。今までなかった硬いものが口の中に現れるため、「何これ?」という感覚でついつい歯と歯をこすり合わせてしまうのです。新しいおもちゃを触って確かめるように、歯ぎしりで確認しているんですね。

顎の発達をサポート

この時期の歯ぎしりには、顎の筋肉を鍛え、正しい位置に歯を導くという重要な役割があります。将来しっかりと食べ物を噛めるようにするための、まさに「練習期間」なのです。心配されるよりも「上手に成長しているサイン」と捉えてみてください。

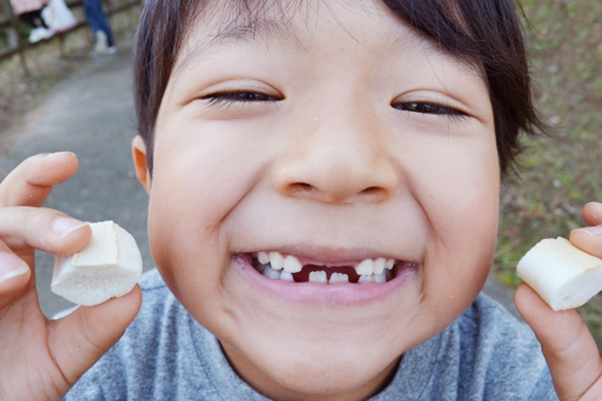

児童期(6~12歳)の歯ぎしり

永久歯のための準備運動

5~6歳頃になると、乳歯から永久歯への交換が始まります。この時期の歯ぎしりは、永久歯が健やかに生えるためのスペースを確保するのに役立っています。お子様の身体は賢く、自ら調整しているんですね。顎をしっかり成長させることで、将来の歯並びトラブルも予防できるのです。

噛み合わせの微調整

乳歯と永久歯が混在するこの時期は、歯の高さやバランスがまだ安定していません。歯ぎしりによって、少しずつ噛み合わせを調整しているのです。まるで自然の歯科矯正とも言えますね。顎の成長とともに、自然と落ち着いていくケースがほとんどです。

ストレスのサイン

大人と同じように、お子様も様々なストレスを感じています。新しい環境への適応や友だち関係の変化など、口に出して表現できないストレスが歯ぎしりとなって現れることがあります。身体が無意識に選んだストレス発散法とも言えるでしょう。

家族内での共通点

歯ぎしりをする方の約半数は、家族にも同じ傾向が見られるといわれています。ご両親やきょうだいに歯ぎしりの習慣がある場合、お子様にも現れやすい傾向があります。家族の特徴の一つと捉えることもできますね。

歯ぎしりによる影響と注意点

お子様の歯ぎしりは基本的に心配いりませんが、どのような場合に注意が必要なのでしょうか?

お子様の顎関節は柔軟性に富んでおり、大人に比べて歯ぎしりによる影響を受けにくいという特徴があります。ただし、激しい歯ぎしりが長期間続く場合は以下のようなポイントに注意が必要です。

・歯の表面がすり減ったり、小さな欠けが生じる場合がある

・お口の中の不快感や痛みを訴える場合がある

・まれに歯茎に影響が出る場合もある

・顎に負担がかかり、不快感を感じる場合がある

特に乳歯は永久歯よりも柔らかいため、影響を受けやすい傾向があります。お子様の歯磨きをお手伝いする際に、歯の状態を定期的にチェックしてみましょう。

歯ぎしりの対策と予防

お子様の歯ぎしりに対して、ご家庭でできる工夫をご紹介します。

家庭でできること

姿勢を整える習慣づけ

意外かもしれませんが、姿勢と歯ぎしりには関係があります。猫背や頬杖をつく習慣は、首や顎の筋肉に余計な負担をかけ、歯ぎしりを誘発しやすくなります。「お背中をピンと」「お顔は前に向けて」など、楽しく声をかけながら姿勢を意識できるよう促してみましょう。

よく噛む食事タイム

現代の食事は柔らかいものが多く、お子様が十分に顎を使う機会が減っています。レンコン、ゴボウ、りんごなど噛みごたえのある食材を取り入れ、「よく噛んで食べようね」と声をかけてみましょう。よく噛むことで顎の筋肉がバランスよく発達し、歯ぎしりの予防にもつながります。食事の時間はゆったりと、急かさない雰囲気づくりも大切です。

快適な睡眠環境づくり

睡眠の質が悪いと歯ぎしりが増えることがあります。寝る姿勢は仰向けが理想的です。横向きやうつ伏せは顎に負担がかかりやすく、歯ぎしりを誘発する可能性があります。また、お子様に合った高さの枕を選び、心地よい眠りをサポートしましょう。寝る前のリラックスタイム(読み聞かせなど)も効果的です。

心のケアも忘れずに

お子様の歯ぎしりが増えたときは、何かストレスを感じていないか観察してみましょう。幼稚園や学校での出来事、お友達との関係など、お子様なりの悩みがあるかもしれません。「今日はどんな一日だった?」と優しく問いかけ、しっかりと話を聞いてあげることで、心の緊張がほぐれることもあります。スキンシップを増やしたり、一緒に体を動かして遊ぶ時間を作るのも効果的です。

歯科医院を受診すべきタイミング

以下のような場合は、かかりつけの歯科医院にご相談ください。

永久歯が生え揃った後も続く場合

通常、永久歯が生え揃う12歳頃には自然と歯ぎしりは落ち着いてきます。もし永久歯が生え揃った後も続く場合は、噛み合わせの問題や他の原因が考えられますので、一度専門家に相談することをおすすめします。

お口の痛みを訴える場合

「朝起きたとき顎が痛い」「噛むと歯が痛い」といった症状がみられる場合は、歯ぎしりの影響が出ている可能性があります。特に歯が欠けたり、明らかなすり減りがある場合は、早めの受診をおすすめします。

歯のぐらつきが気になる場合

強い歯ぎしりが続くと、歯に過度な力がかかり、ぐらつきが生じることがあります。特に永久歯のぐらつきや、生え変わりの時期でないのに乳歯がぐらつく場合は注意が必要です。

顎に違和感がある場合

お口を開けるときに「カクカク」と音がする、大きく開けにくい、顎に痛みがあるなどの症状は、顎関節に負担がかかっているサインかもしれません。早めに専門家に相談することで、症状の悪化を防ぐことができます。

症状によっては、お子様専用のマウスピース(ナイトガード)をお作りすることもあります。就寝時だけ装着するもので、歯への負担を軽減する効果があります。お子様の状態に合わせてご提案させていただきます。

おわりに

お子様の歯ぎしりは、多くの場合は成長の過程で自然に治まっていくものです。日常生活での小さな工夫と、定期的なお口のチェックを心がけることが大切です。

当院では、お子様が安心して通える環境づくりを大切にしています。診療チェアに座るのが怖い、お口を開けるのが苦手というお子様でも、少しずつ慣れていただけるよう工夫を凝らしています。まずはお気軽にご相談ください。

お子様の健やかな成長と素敵な笑顔のために、私たちがサポートいたします。お子様のお口の健康について気になることがあれば、いつでも当院にお問い合わせください。

WEB予約

WEB予約 電話予約

電話予約